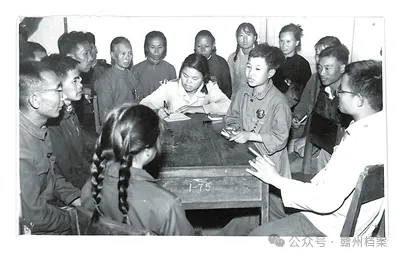

20世纪60年代的扫盲学习。(资料图片)

中华人民共和国成立之初,全国的文盲率高达80%。文盲成为新中国发展道路上的拦路虎。1949年12月23日,第一次全国教育会议召开,会议指出,“争取从1951年开始进行全国规模的识字运动”。自此,拉开了新中国扫盲运动的大幕。在党中央的统一领导下,赣南的扫盲运动也轰轰烈烈地开展起来,扫盲运动点燃的知识星火成燎原之势,普通百姓走进学堂,第一次亲手写出了自己的名字。人们享有了平等教育的权利,改变了生活和命运,实现了物质和精神上的双丰收。

发起冬学运动

发起冬学运动,办识字班和民校是新中国成立初期扫盲教育的主要形式。1950年12月,赣西南区党委、行署利用冬季农闲季节兴办冬学,并提出“翻身要翻心,识字开脑筋”的口号,要求做到村村有冬学,户户读书声。为加强对冬学运动的组织领导,赣西南行署成立冬学委员会,并制发直属县1950年冬学运动实施草案。根据草案精神,各县(市)、区、乡、村纷纷成立了冬学领导机构,办起了识字班。

村村办冬学,单是起步阶段就遇到了许多困难。短期要建大量教室是不现实的,只能因地制宜。于是,借用民房、祠堂、空院、学田、蔗棚、油槽坊,甚至就只是在田间地头用块红布做面小旗子就成了学堂。全村老老少少都行动起来,没有课桌椅,用土坯垒成土台墩,上面铺上木板当课桌;没有黑板,用黄泥将墙壁简单粉刷当黑板。当时农民上冬学可是件新鲜事,同样新鲜的是冬学的学习内容与学习方式。冬学课本中每篇课文都很短,通俗易懂,如:禾苗绿,辣椒红,黄瓜黄……大家最爱上的课是教师将课本内容结合山歌曲调唱起来:“哎呀嘞,新中国成立了,毛主席领导人民翻了身……”各地识字学习的氛围浓厚,上至白发苍苍的老人,下至天真幼稚的顽童,就连下雪天都坚持上学。大家利用一切机会识字,每家每户大门、农具、墙壁等处都刻上相应的文字;各村村头路口还立上木牌,写上生字,派识字的学生或者教师执勤站岗,过路的人要先认牌上的字,不认识就教到会认会写才放行。据上过冬学的老人回忆:“当时的冬学课本,好多是从报纸上抄的,你抄一本,我抄一本,用鸡蛋换课本或者几家人凑起来买一本。‘新中国’是我学会的第一个词,我那会儿激动地流下了眼泪。”

1951年冬天,在以民教民的方针指导下,赣南各地发动群众自己办学,采取捐助、代耕、轮流供饭等方式办民校请教师,至次年春季入学,学员激增至87万人。百姓们逐渐意识到“冬学民校就是好,文化翻身当主人”,并积极投入土改、剿匪、抗美援朝等中心工作。

重点扫除青壮年文盲

为确保扫盲工作的持续发展,赣西南区党委、行署发出指示,采取“造血输血”工程,一方面集中培训义务教师队伍,另一方面整合师资,号召一切识字的人都加入扫盲教师队伍,采取以工代赈方式,组织失业知识分子参加冬学教学工作;普及学前教育与小学教育,让识字的中小学生充实到扫盲教师队伍中去。在大力实施全民扫盲教育方针的同时,将工矿企业职工、街道居民以及农村的青壮年作为扫盲重点对象。全区青壮年在共青团、妇联、工会等群众团体组织下,纷纷行动起来,组建起青年扫盲队、妇女扫盲班、识字小组、宿舍小组、流动小组等各类形式的扫盲学习队伍。据档案记载,至1959年底,先后有89.96万青壮年摘掉文盲的帽子,职工中文盲率下降至0.98%。

广大青年在动员群众入学、帮助群众转变思想观念以及指导群众学习和生产等方面发挥了积极的模范带头作用。许多厂矿青年学员毕业后,投入生产技术研发工作中,如赣州市牙刷厂青年工人乐文甫利用斜面原理,改进了暗孔机上的钻头,减少了产品损耗,将全厂生产率提高了25%。许多农村青年学员毕业后,担任了农业社队会计、医生、记账员、扫盲教师。一部分妇女还走上领导岗位,为工业、农业、商业等各条战线输入了一大批新生力量。虽然扫盲运动的对象不分男女老少,但在旧社会,女性游离于国家政治生活之外,接受教育的机会很少,所以扫盲运动对于女性意义更大,影响更深远。

在赣县三团村,有一名传奇女子赖国进,她从文盲成长为全国文教群英会先进工作者,事迹激励了无数人。新中国成立前,赖国进因家贫沦为童养媳,是个目不识丁的文盲。新中国成立后,她通过扫盲学习,逐渐成长为大队的妇女主任、团支部书记、农民夜校义务教师。在她的组织动员下,全村青壮年农民不仅全参加了识字扫盲班,还成立了青年农民突击队,在短短两年内使全村90%以上的青壮年脱盲,改变了“三团直拢统,没有读书种”的落后局面。1958年,赖国进被推选参加在北京召开的全国青年社会主义建设积极分子大会;1960年,出席全国文教群英会,并荣获全国文教群英会先进工作者殊荣。两次大会期间,她先后受到刘少奇、朱德、周恩来、彭德怀等老一辈党和国家领导人的接见。

扫盲迎来大升级

在人民群众中进行的扫盲教育,带动了他们学习知识的兴趣,一些在扫盲中脱盲的学员,以及不是文盲但文化程度较低、识字不多的学员,要求继续学习。为满足这部分人的要求,赣西南区党委、行署要求凡是有条件开展高小、初中业余教育的机关单位、厂矿企业举办相关夜校。办得最早的是赣州市民教馆与市立第七小学合办的职工夜校。至1951年,全区各地都建有职工夜校,尤其是在赣州城区和大吉山、岿美山、盘古山、西华山等地办起了一定规模的职工夜校,夜校开设有扫盲班、初小班、高小班、初中班和高中班。

1956年,全区召开扫盲积极分子大会,发出“向文化进军,在五年内完成200万人的扫盲工作”的号召。各地积极响应,掀起扫盲学习的高潮。各县(市)制定具体规划,召开会议进行了统一部署,确定一个县委委员或分管文教的副县长负责分管扫盲工作;教育、共青团、妇联、工会等有关部门积极配合扫盲工作,组成工作组,深入县、区、乡、村督导检查扫盲工作进展,及时掌握情况,定期公布全区扫盲运动的基本情况及典型经验。

1958年,全区再掀扫盲学习的高潮,有120多万人结合生产和社会主义教育运动参加扫盲学习,大幅超过原定计划。为进一步满足人民群众对文化知识学习的需求,全区在原有冬学、业余学校、农民夜校的基础上,办起了农民大学、红专大学等政治、技术、文化三合一学校136所。据档案记载,至1959年底,全区有各类业余学校21519所,参加业余学习的工农群众达110多万人。1958年,瑞金县成为江西省第一个无盲县,并获全国扫盲协会颁发奖旗。

20世纪50年代以后,全区扫盲工作进入了常态化发展的阶段,从新中国成立到20世纪末,扫盲工作一直没有停止过,逐渐形成了各级教育部门普教、幼教、成教齐抓共管的工作格局。至1985年,全区18个县(市)已全部达到扫除文盲县(市)的标准。

新中国成立初期的扫盲运动,是数千年来第一次大规模地让普通百姓接受教育、学习知识的壮举。在赣南各地,遍布着识字班、民校、夜校、业余学校,孩子教父母认字、夫妻互教互学、三代同堂入学的感人场面随处可见。赣南这片红土地焕发出勃勃生机,人民群众如饥似渴地学习文化知识,将所学运用到生产生活中,解放了生产力,推动了社会进步。