口述档案作为一种独特的记录方式,能够将历史的温度和细节生动地呈现出来,成为连接过去与现在的桥梁。它不仅补充了传统文字档案的不足,还通过当事人的亲身体验和感受,为历史事件提供更为真实和鲜活的记录。

在苏区时期,万香曾任红十二军政治部宣传队长、兴国县东一区妇女部长、宜黄县委组织部长等职务。中华人民共和国成立后,万香历任江西省妇联常委、秘书长,中共兴国县委副书记、政协副主席等职。万香作为一位贫苦农家出身的干部,亲身经历了那段波澜壮阔的革命岁月。她的口述档案,为我们打开了一扇了解苏区干部工作和生活状态的窗口,让我们得以从另一个侧面感受那段红色历史的辉煌与力量。

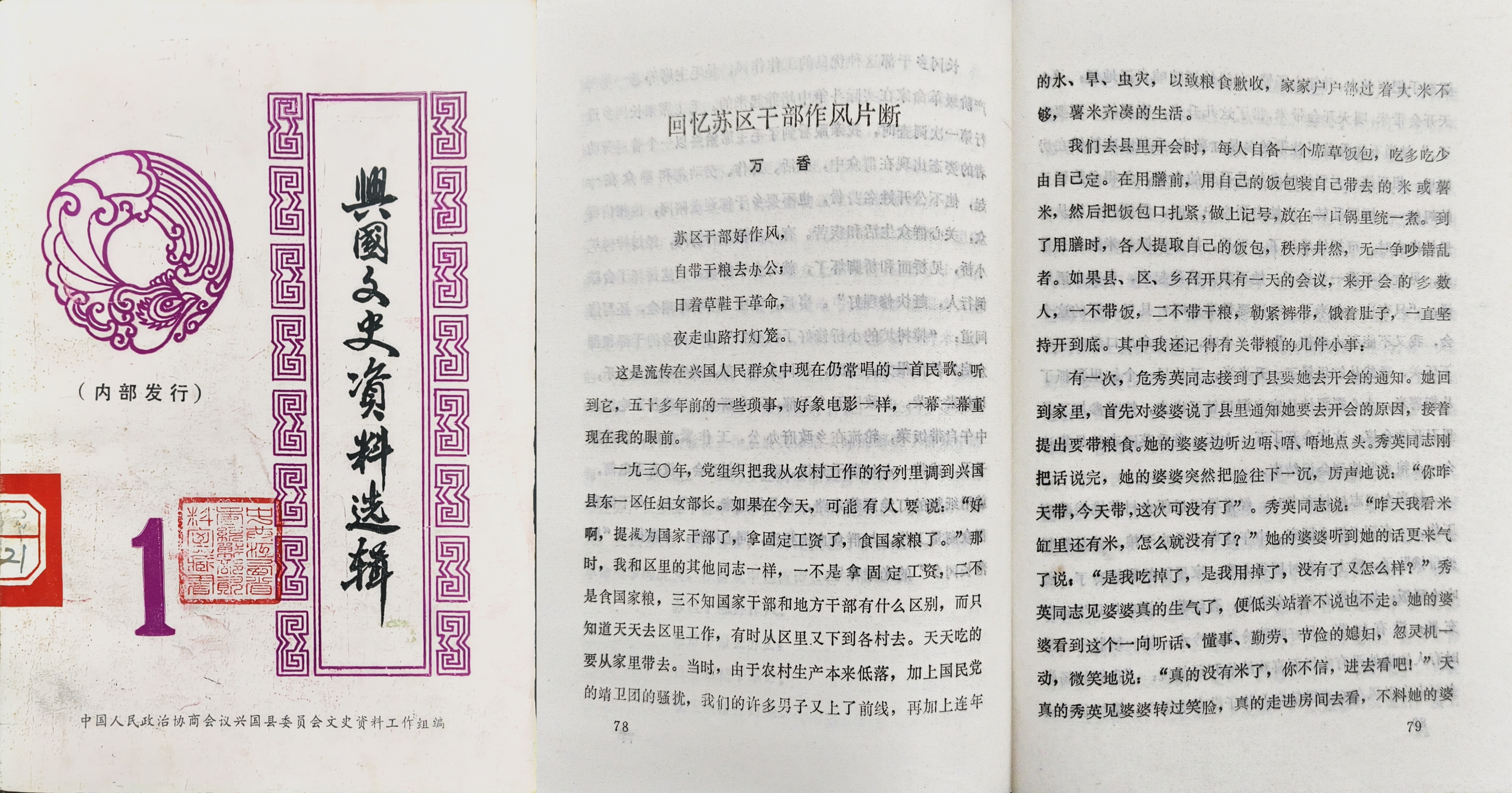

古往今来,山歌都生动地反映民心。“苏区干部好作风,自带干粮去办公。日穿草鞋干革命,夜走山路访贫农。”这首歌的歌词虽简短朴实,却是当年苏区干部好作风最简洁明了、真实可信的写照,是人民群众对苏区干部身上反映出来的党的优良作风的赞誉。而根据万香口述档案整理形成的《回忆苏区干部好作风片断》一文,可以说是给这首民歌提供了生动而坚实的注脚。

自带干粮去办公

“我们去县里开会的时候,每人自备一个席草饭包,吃多吃少由用膳前,用自己的饭包装自己带去的米或薯米,然后把饭包口扎紧,做上记号,放在一口锅里统一煮……如果县、区、乡召开只有一天的会议,来开会的多数人,一不带饭,二不带干粮,勒紧裤带,饿着肚子,一直坚持开到底。”“杨尚奎同志任村文书时,经常早饭后便去村苏维埃政府工作,一直到天黑才回家。中午这餐不是吃干粮,就是勒紧裤带饿肚子,晚上,有时回得太晚,家里留的稀饭冷了,就吃冷稀饭,如果没有留什么吃的,有红薯,就吃几只生红薯充数,没有红薯,只好喝碗冷茶或冷水,填一填肚子。”

日穿草鞋干革命

“当年,我调动工作是要自背行李步行到那里去,其他的同志调动工作也是自背行李步行到那里去,连省军区司令员陈毅同志下去工作也不例外。他一年有几次来宜黄视察工作,都是脚穿草鞋,身背行李和雨笠步行而来,刚放下行李,旋即又下到基层去检查工作,了解思想动态,很不喜欢蹲在县委听少数人汇报,也不喜欢有关领导陪着,而是喜欢独个随便地走,遇着了人也随便地谈,没有一点官架子,既谈工作、思想,也谈家常和个人生活,陈司令员走到那里,那里就围聚着不少的同志,谈笑风生,亲热极了。三餐用膳时,陈司令员有一股脾气,不吃厨房里专门为他另搞的饭菜,却喜欢和同志们一起在食堂里吃同样的菜饭。当时粮食不足,我们的食堂,常煮南丰老菜叶的稀饭,陈司令员和同志们一起吃得津津有味。我们管理伙食的同志很不过意地问:‘司令员,对不起,来到我们这里吃稀饭啊!’陈司令员听后却哈哈大笑说:‘你说哪里话来?我们不是国民党的官,也不是上级派来的钦差大臣,而是人民的公仆,应该和大家同甘共苦。这样的稀饭,又香又甜,真够口味。现在地主豪绅和国民党的大官们,连白米饭也难下咽了。’大家听了很受鼓舞。”

草丛石岩当住房

“在1928年至1933年的岁月里,我从干村里的工作起,一级一级上调县里,所有办公的地方和宿舍,不是祠堂,就是庙宇,睡的不是门板,就是条桌、条凳。一般干部是这样,连县委书记、县苏政府主席也是这样。记得宜黄县委有六张八仙桌子,书记房间里有一张,文书房间里有一张,管理员房间里有一张,这算是很特殊的了,其他三张是大家共用的。其作用不限于办公,用膳时,成了饭桌,睡觉时,又成了床板。有这样的桌子办公,算是好条件,往往在人多桌子不够时,只好用膝头顶着写。”

工作上高标准、生活上低要求,纪律严明是苏区干部好作风的鲜明特征。《回忆苏区干部好作风片断》一文中所述:“我在宜黄工作时,生活较老区艰苦而又紧张。每逢星期天,除值班人员留下守机关外,上自县委书记下至通讯员,一齐都下村去优待红军家属,这已成了一个制度,根本没有人会提补假的要求,只觉到多做工作光荣,少做工作可耻。更值得称赞的是坚持原则,不徇私情。例如:省巡视团成员杨蓉同志来宜黄县洛口乡参加土改工作,随着季节的变化天气由暖转冷了,借用了一床没收来的红毡毯。在土改结束时,他把这床红毡毯带走了。事后不久,省委发现了这个问题,为了教育他本人和其他同志,责令他作出深刻的检查,速即退回原物,并取消了他‘省巡视团’成员的资格,通报给各县。当时的党纪、政纪真象铁一样硬梆有力,不论他职位多高,功劳多大,只要他侵犯了群众的利益,只要他不按党组织和苏维埃政府的方针政策办事,就要受到处理。”