自中华人民共和国成立以来,周恩来总理始终将生态环境保护工作放在重要位置。他经常强调:“我们必须重视环境保护,不能为了经济发展而牺牲环境,更不能做出损害子孙后代利益的事情。”对于赣南地区,周恩来总理提出了三次具体指示和要求。这些指示不仅体现了周恩来总理对环境保护和水土保持工作的深切关注,更是他对赣南老区人民的殷切关怀。

“让崩岗长青树,叫沙洲变良田”

新中国成立前,赣县区三溪乡道潭农业合作社(今三溪乡下浓村)面临严重的水土流失问题,当地流传的俗语“有女莫嫁下浓坊,竹筒漏水到天光,前面几坵滂泥田,后面几个大崩岗”,形象地反映了这一困境。崩岗众多,河道淤塞,农田被埋,严重影响了当地居民的生产生活。

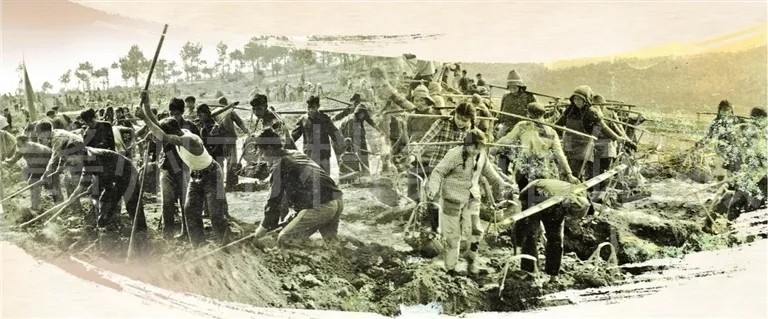

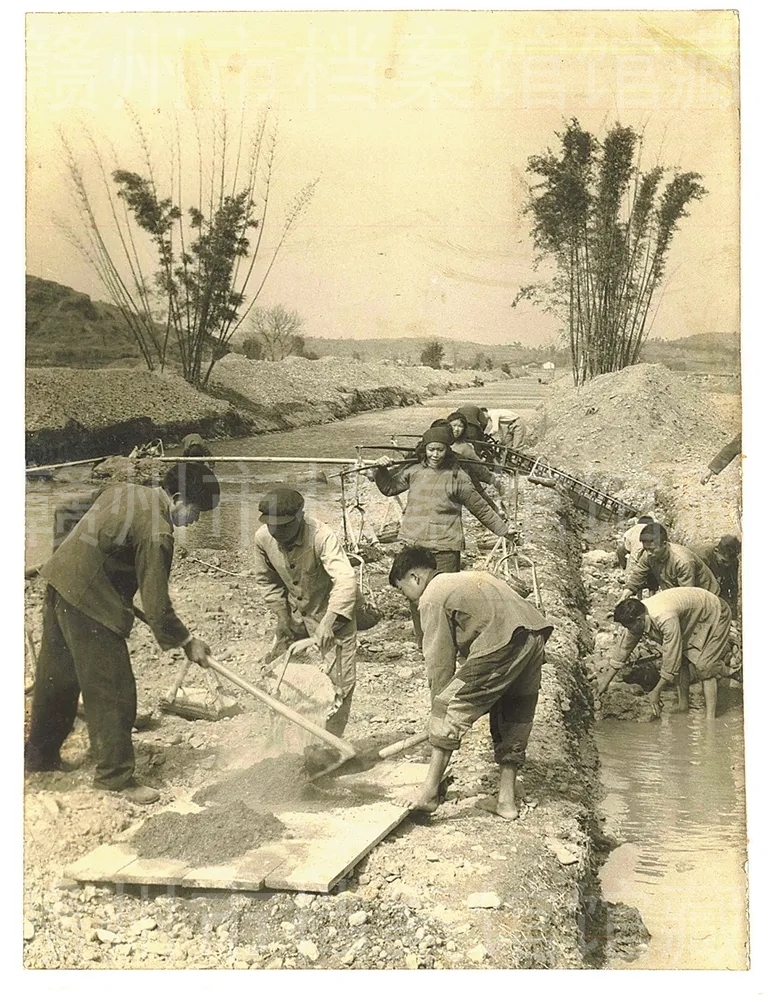

新中国成立后,周东海作为道潭农业合作社大队长,带领村民展开了艰苦的治山治水治穷斗争。他们采取了传统方法,如搬运石头建造石墙、用树枝搭建拦沙坝或谷坊坝(山区沟道内拦截泥沙的小坝,是水土流失地区常见的山沟治理工程)来阻止山体滑坡,逐层构建拦截设施直至山体稳固。在山脚下挖掘河道,上游建造石坝和沙坝,使沙石在山脚和石坝之间堆积,水流则越过堤坝流入下浓河。田间路旁和流水沟旁也用树枝等材料建造了小型坝,拦截少量沙石。在农田治理上,每年挑运超过十万担塘泥,改造了百余亩沙质田地,在此过程中许多人的肩膀被磨烂、反复红肿。

尽管条件艰苦,全队治山治水的热情依然高涨。当别人忙着过年时,他们男女老少都在忙着挑沙、筑坝。队里六十多岁的老红军蔡广丰常说,参加红军是革命,现在治山治水也是革命。他还说:“现在再苦,也比不上过去在枪林弹雨中战斗的日子。现在的努力再大,也比不上当年红军为全中国、全人类的解放在枪林弹雨中拼命冲锋的劲头。”尽管年事已高,大队干部不让他参加劳动,蔡广丰还是坚持加入治山队伍。他自豪地说:“别人初二看戏,我们初二挑泥沙,这叫人穷志不穷,越穷越革命,越革命心里越甜。”

1957年,周东海和村民们的先进事迹被上报至中央,周恩来总理深受感动,并亲笔题下“让崩岗长青树,叫沙洲变良田”的批示。这一批示不仅肯定了道潭农业合作社的努力,也体现了总理对水土保持工作的重视。在全国第二次水土保持会议上,国务院水土保持委员会将周恩来总理的批示制成锦旗,对道潭农业合作社进行表彰。这面锦旗激励着当地人民,成为他们继续努力的动力。

在道潭农业合作社的示范引领下,赣南人民在党和政府的领导下,对穷山恶水进行了百折不挠的斗争,初步摸索了水土流失与发展的情况,积累了一些治理经验,打造了一些样板,涌现了不少先进单位。于都县车头公社曙光大队就是其中的一个典型范例。

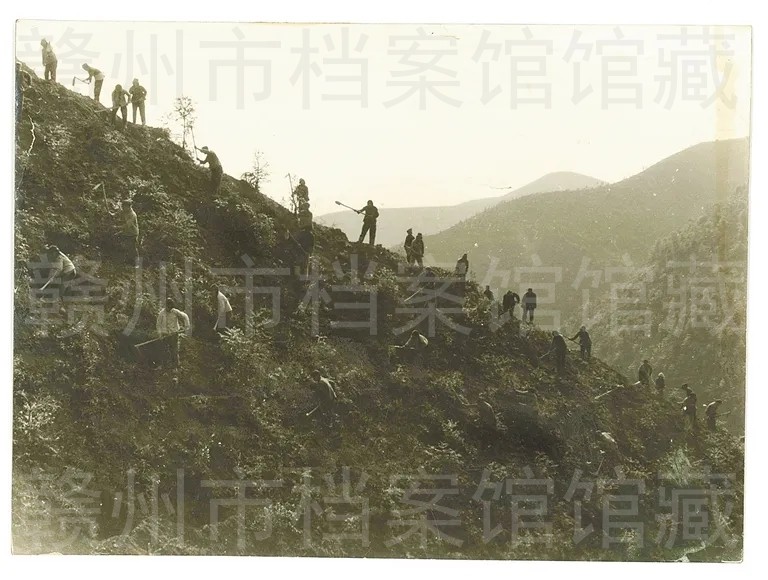

新中国成立前,曙光大队的水土流失问题非常严重,80%的山地都是光秃秃的,被称为“剥皮山”。由于水土流失,大量良田变成了沙洲,许多房屋被冲毁,土地贫瘠,产量极低,平均每亩产量不足200斤。再加上国民党反动派的掠夺,人民生活极其困苦,每年有超过一半的劳动力外出逃荒。

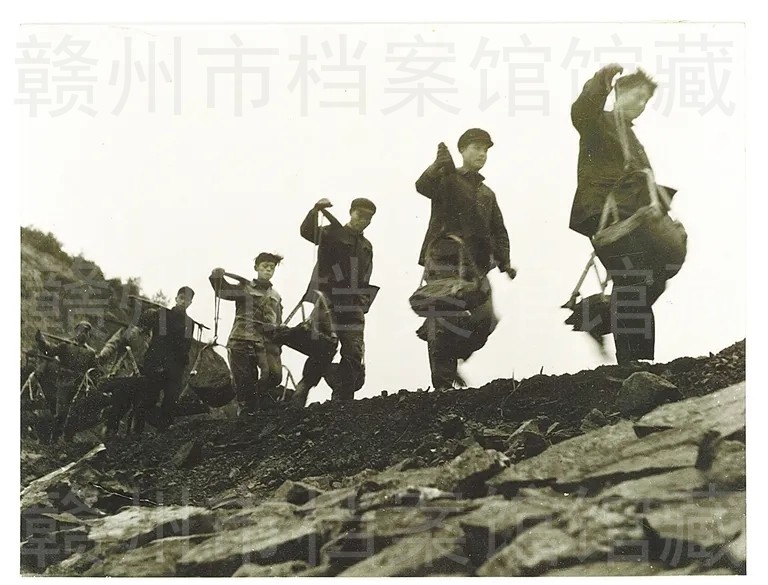

新中国成立后,在党和政府的领导下,曙光大队的人民开始积极治理水土流失。通过大规模的水土保持措施,如修建梯田、植树造林、修筑水坝等,逐步改善了当地的生态环境。这些努力不仅有效控制了水土流失,还提高了土地的生产力,使得粮食产量大幅提高。此外,曙光大队还发展了多种经济林木,如油茶、毛竹等,为当地经济发展开辟了新的道路。通过这些综合治理措施,曙光大队不仅实现了生态的恢复,还促进了经济的发展,成为赣南区水土保持和生态治理的典范。1958年,曙光大队的水土保持工作受到国务院水土保持委员会的表彰。

“一定要保护好东江源头水”

1963年12月8日,面对香港百年难遇的严重干旱,周恩来总理特批,中央财政拨款3800万元人民币用于建设东江—深圳供水工程(简称“东深供水工程”),引东江之水济香港同胞。周恩来总理深情地嘱托:“一定要保护好东江源头水。”这一嘱托不仅解决了香港的饮水问题,也对东江源头的赣南地区的水土保持工作提出了更高的要求。

中共赣南区委员会、赣南行署迅速对水土保持工作进行了部署,于1963年12月30日作出《关于加强水土保持工作的决定》,强调党政重视,专人负责,干部带头,一抓到底,要求各重点县须有一名副书记或副县长专门负责水土保持工作。随即,行署发出大力开展群众性治山治水活动的指示。

治山治水活动的关键在于发动群众。为了充分发动群众,激发群众治山治水的积极性,地处东江源头的安远县在干部群众中开展了“算三笔账”的治山治水教育活动。“算三笔账”即:出路账——只有治山治水能挖掘山、水、田的潜力,改变贫困面貌;经济账——只有治山治水才能保证稳产高产;贡献账——只有治山治水,守护东江水源,才能为国家作出更大贡献。通过这个教育活动,安远县的群众深刻认识到治山治水的重要性,从七八岁的小孩到六七十岁的老人,各个年龄段的人都积极参与到植树造林的活动中。例如,坳下大队第十生产队的干部群众,在一个冬春季节就种下了5000多株油桐。这种全民参与的行动,不仅绿化了荒山,还为当地经济发展奠定了基础,成为群众的自觉行动。

治山治水是发展山区经济和改善水土流失地区贫困面貌的重要途径。在东江源头的寻乌县,各级党组织积极开展治山治水活动,组织人力兴修大中型水利工程,并因地制宜地修建山圳,以保护东江水源。经过广大干部群众的艰苦奋斗,寻乌县近十万条大小山圳在1964年春节前已全部修好。此外,寻乌县还利用土层较肥沃的山坑,在山脚栽种油茶、油桐、茶树和果树,将水土保持造林与经济林、用材林、薪炭林同步推进。这种做法不仅绿化了荒山,还为副业发展开辟了新路。例如,南桥大队在修理60条山圳的同时,栽种了各种果树,使得公社人均拥有6株果树。

封山育林是一项重要的生态恢复和保护措施,在东江源头的定南县,这一措施对于保护东江水源地的生态环境尤为重要。定南县通过实施封山育林工程,广泛开展保护东江水源的宣传教育活动。譬如,九曲公社通过坚持造林、护林、育林等措施,使原本的荒山变成了林海,有效改善了当地的生态环境。封山育林不仅有助于增加森林覆盖率,提高森林质量,还能有效防止水土流失,涵养水源。通过封山育林,九曲公社实现了“越封越有烧、越封田越肥、越封水越多、越封水越富”的目标。此外,九曲公社还将保护东江水源作为日常工作重点,通过培训护林员和宣传森林保护条例等措施,进一步强化了森林保护意识。

经过连续一个冬季和春季的治山治水活动,赣南全区治山治水先进公社由原来的2个增加到30个,先进大队由原来4个增加到123个。这一成就的取得,离不开每位赣南人民的辛勤付出和不懈努力。周恩来总理的深情嘱托——“一定要保护好东江源头水”,如同种子一般,深植赣南人民心中,生根发芽,成为他们的行动指南和精神支柱。

“要解决兴国水土流失问题”

1964年12月21日至1965年1月4日,在第三届全国人民代表大会会议期间,周恩来总理就人大代表李友秀关于兴国县水土保持工作的议案,面对面地向中共江西省委副书记刘俊秀作了指示:“俊秀同志,兴国的李友秀同志(时任兴国县革委会副主任)指出兴国由于水土流失严重,河床逐年抬高,这可是一件大事。你要向省委汇报,兴国人民在第二次国内革命战争时期做出了很大贡献。如果这种情况持续下去,既会影响农业发展,也会影响群众生活。这件事,你要抓,江西省委也要抓,而且抓就要解决问题!”

在周恩来总理的关怀和指示下,赣南全区在1965年6月开始筹建第二批国营水土保持专业队,年底,便组建了500人的国营水土保持专业队伍。紧接着,在次年7月,中国科学院和江西省科学技术委员会联合组建了赣南山地利用与水土保持综合考察队,对整个赣南地区的山地利用和水土保持问题进行了全面的调查研究,并最终形成了题为《赣南的山地利用和水土保持》的考察报告。这份报告为赣南地区合理开发山地资源、改善山区自然环境、促进生产发展提供了重要的科学依据。1966年9月,财政部和内务部特别拨款1000万元作为赣南自然灾害救济款,专门用于水土保持建设项目。

周恩来总理的殷殷嘱托和深切关怀传遍了赣南老区,如同春风化雨,激发了当地人民的热情,极大地提振了当地人民的士气,进而掀起了大力发展林业和水土保持的新浪潮。

在兴国县上社公社,70多岁的邱兴仁在一次社员大会上发言说:“如果我们这一代人不能治理好山林,那么后代将如何生存?他们将吃什么、用什么、烧什么呢?我们如何能够对得起毛主席和周总理对我们的关心?又如何能够对得起我们革命时期模范乡的荣誉?尽管我年事已高,但我仍然愿意与大家一起努力,治理好山林,为子孙后代留下一片绿水青山。”这番话深深触动了在场的每一个人,他们纷纷表示要响应号召,投身到山林治理的工作中。公社副社长兼水土保持委员会主任刘沅财带领干部,发扬苏区干部好作风,蹲点治山,反复进行了八十多个项目的试验,最终找到了“从上而下、步步为营、节节拦洪”的治山办法。仅在1965年春季,兴国县上社公社有5589名劳动力参与山林治理,共治理了130个山头,涉及面积高达4718亩。

在宁都县田头乡璜山公社,当地人民通过自力更生的方式,建立了林场,自行采集种子、培育苗木、植树造林,累计培育了130亩苗木,为荒山绿化提供了坚实的物质基础。此外,该公社还组建了一支由12名妇女组成的垦山队,她们在茅棚中生活和工作,开发荒山以及管理果树和油茶。经过治理,璜山的森林覆盖率达到了80%,粮食产量年均增长6.9%。至1969年,该公社已经摆脱了对国家粮食供应的依赖,当年向国家提供了12.5万斤商品粮。1979年,璜山公社被评为全省水土保持先进单位,其事迹参加了全省农业成就展览。

全区在水土流失治理方面取得了显著的进展,至1978年底,初步治理的水土流失面积达到596万亩。这一成就也得到了国际专家的认可和赞扬。英国皇家学会会员赫伯特·查理斯·佩雷拉爵士在考察宁都县会同公社结合工程治理与生物治理的综合治理现场时,赞叹地说:“我们用机械化手段无法实现的,你们依靠人力做到了,这真是了不起的成就!”

周恩来总理对赣南生态环境保护工作的指示和要求,不仅在当时发挥了重要作用,而且为赣南生态环境的长期治理和保护提供了宝贵的历史借鉴。面对曾经严重的水土流失和脆弱的生态环境,赣州走过了一段艰辛的水土治理和生态修复之路。从“兴国要亡国、宁都要迁都”的水土流失严重状态,到“十年绿化赣南”的生态恢复行动,尤其是自党的十八大以来,赣州市抓住了赣南苏区振兴发展和建设全国水土保持高质量发展先行区的机遇,解决了近半个世纪遗留的废弃稀土矿山治理问题。同时,赣州市坚持全要素保护和一体化修复,统筹山水林田湖草沙一体化保护和治理,持续加强我国南方地区重要的生态屏障建设。

60年后的今天,当我们追忆周恩来总理的这些殷切嘱托和谆谆教导,依然能够深切感受到他的远见卓识和深邃思想。他的理念和行动,对我们的环境保护工作至今仍具有重要的指导意义。